1140524國際大師講座-My Road on Sinology: Between Taiwan and Germany

國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單

主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||

成果類別 | ■講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||

分項計畫名稱 | 國際大師講座 | ||||||||||||

活動名稱 | (英) My Road on Sinology: Between Taiwan and Germany (中) 我的漢學研究之路──兼及我與台灣的因緣 | ||||||||||||

活動日期 | 2025.05.24 | 活動時間 | 13:00-15:00 | ||||||||||

承辦單位 | 中國文學系 | 活動地點 | 民雄校區人文館 J104 | ||||||||||

結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||

*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||

參加對象 | 教職員 參加人數 | 生理男 | 1 | 學生 參加人數 | 生理男 | 9 | 校外 參加人數 | 生理男 | 1 | ||||

生理女 | 1 | 生理女 | 18 | 生理女 | 2 | ||||||||

其他 |

| 其他 |

| 其他 |

| ||||||||

請勾選本次活動相關聯之項目 | |||||||||||||

聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||

關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | ■人文關懷 □自主學習 ■國際化 | □問題解決 | ||||||||||

活動內容 | 國立嘉義大學中國文學系於113學年度第2學期舉辦「歐洲漢學講座一」,特別邀請德國漢堡大學亞非學院漢學研究領域重量級學者——傅敏怡教授(Prof. i.R. Dr. Michael Friedrich)蒞臨演講,以「我的漢學研究之路——兼及與台灣因緣」為題,深入分享其漢學研究歷程與與台灣的學術交流經驗。

講座於5月24日(六)嘉義大學民雄校區人文館J104舉行,由嘉義大學中文系許尤娜助理教授主持。吸引來自校內外對漢學、文獻學與中西文化交流有興趣的聽眾熱烈參與。

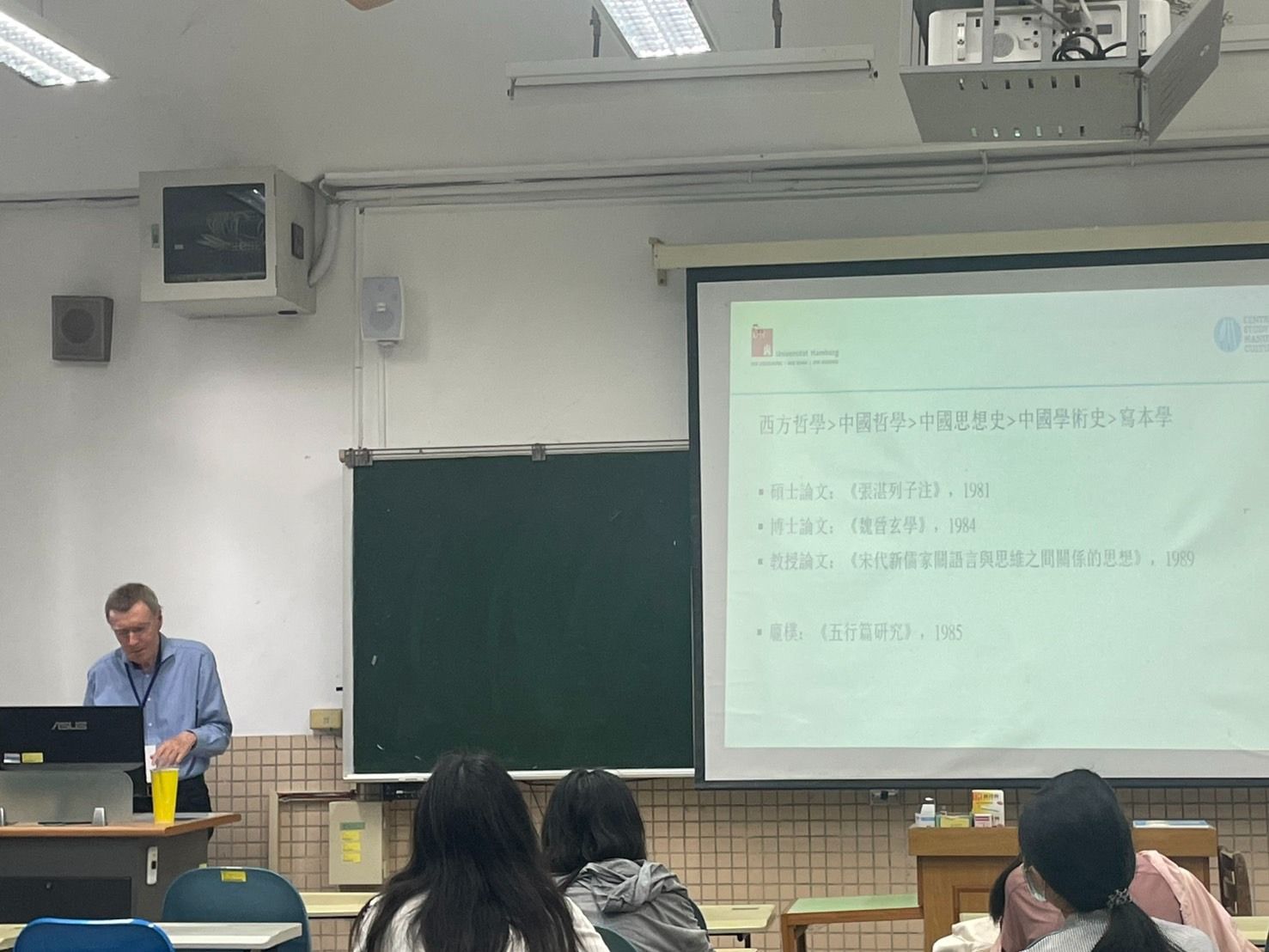

傅敏怡教授長年任教於德國漢堡大學,曾擔任該校漢學研究所所長,亦為「手寫本文化研究中心」(Center for the Study of Manuscript Cultures, CSMC)創始主任,研究領域涵蓋中國古代文獻、文書文化與中德文化翻譯。他同時也是《正蒙》德譯本的主譯者,對於推動中國思想在歐洲學界的理解貢獻卓著。

傅教授在講座中回顧其學術啟蒙、主持跨國研究計畫、以及與台灣學界交流合作的歷程,娓娓道來,並勉勵年輕學子拓展國際視野,勇於跨域研究。他亦分享其如何在德國推動以漢籍為核心的手寫本文化研究,顯示出歐洲學界對東亞文化資產的高度重視。

在問答交流環節中,多位學生提問,例如:「如何對研究保持熱情?」「研究方向是否經歷轉向?」、「在進行文本翻譯與詮釋時,是否曾遭遇語境轉換的困難?」以及「如何在多年學術生涯裡,持續以新的角度重新理解漢學?」等等。

傅教授一一回應:透過跨領域的學術訓練、原典的細讀浸潤與長期的語境比較,往往能在其中發掘新的問題、開拓出新的視野。

本次講座由嘉義大學中國文學系主辦,國際事務處、高等教育深耕計畫及台灣國立大學系統國際迴圈協辦,透過講座形式推動國際學術交流與本地漢學研究之深化。

| ||||||||||||

執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等) 心得回饋: 01中文一/陳o柔: 傅敏怡教授的漢學研究之路,聽完後,真的覺得很厲害,滿滿的佩服。因為漢學的研究難度個人認為蠻大的,尤其是因為中文並非教授的母語,也因此可窺見教授在此其實花費了很長久的時間,也是因為很熱愛才會持續進行,在講座中,有同學提出詢問關於中國哲學一詞更換為中國思想的原因,是一個範圍蠻廣的問題,但從教授的講解中,也使我對其有更多的了解。

02中文一/郭o岑 聽完傅老師的分享以後,我感覺自己似乎更加深入了解了自己看來習以為常的漢學在歐洲人眼中的模樣,同時也確實地感到意外,一位學者就這樣站在自己面前分享自己從年輕時直到退休前研究漢學的歷程,我立於劃地自封、因為英文不好便少有接觸外國文化的立場來說對其除了欽佩以外仍然是欽佩,整場演講結束以後的提問環節,傅老師的答案是令我最為印象深刻的一部分,我不懂太多深奧的學術知識,但當同學問出是什麼樣的熱情驅使您不斷地在這個領域研究下去,傅老師回答:「很簡單啊,因為還有很多東西沒有研究完」的時候,我在傅老師身上看見了對於我來說屬於一個學者的光輝,沒有多麼遠大深奧的願景,純粹是因為對未知的探究心而不斷前進著,令人印象深刻。 傅老師的演講是我整學期裡最印象深刻的學習。我希望未來還有機會參與尤娜老師主持的國際講師演講,在接下來大學生活的時間裡仍有機會能更多接觸來自外國學者的演說、研究。

現場提問: 01林o福/中文碩專一年級/歐洲漢學 Q:為甚麼漢學這麼早就傳到歐洲,至今卻無法廣泛流傳於世界? 02黃o智/中文碩專二年級/歐洲漢學 Q:對於台灣文學與中國文學的看法? 03李o亞/資工一/雲林文學/學過德文Q:教授的研究範圍相當廣泛,想知道對臺灣漢學產生興趣的契機? 04駱o翰/中國文學系一年級/歐洲漢學/我對德國的想像,大部分來自於歷史上德國,例如一戰、二戰後的德國,我覺得德國很厲害,在戰後都能夠迅速的崛起,成為強盛的國家,也覺得德國人的民族性很強,值得我們學習。Q:教授您為什麼想研究漢學?對臺灣的第一印象是什麼?

| ||||||||||||

檢討與建議 | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等 一、會後的回饋表單雖有先張貼於黑板,但會後未能及時提醒同學作答再離開。以致於後面要再傳給不同班級不同場域的與會者填答;頗為困擾。 二、建議:不知是否可以提供共編給主辦人,以利及時同步掌握學生填寫狀態;或者要麻煩國際處後台能於會後提供較完整的填答記錄。(目前僅有0524當天填答16位的資料) | ||||||||||||