國際學者協同教學成果_113-2鋼結構設計

國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單

主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||

補助課程類別 | □通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | ▓國際學者協同教學

| ||||||

課程名稱 | 鋼結構設計 | ||||||||

授課教師 | 主授:林庚達 共授:陳建中(Chen, Chien-Chung) | 開課學期 | 113-2 | ||||||

聯絡電話 | 271-7717 | ktlin@mail.ncyu.edu.tw | |||||||

開課單位 | 土木與水資源工程學系 | 修課人數 | 生理男 | 22 | |||||

生理女 | 9 | ||||||||

其他 |

| ||||||||

結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||

聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 ▓9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 ▓8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||

關鍵能力 | ▓STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 □問題解決 | □自主學習 □社會參與 | ▓國際化 | |||||

教學活動類型 可複選 | ▓講授法 □課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 ▓數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||

課程執行場域 | □實體教室 ▓實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||

課程目標 及內容 | 修習本課程後,即能從事一般鋼造建築結構之設計,主要目標如下: a. 學生需暸解近年來國內外鋼結構工程技術的發展趨勢 b. 學生需暸解最新鋼結構工程設計規範 c. 學生需暸解如何按規範設計軸力(拉力、壓力)構件、梁、梁柱桿件及接合(螺栓、銲接)設計 d. 學生需熟悉如何按規範檢核構件應力是否合於需求 e. 透過培養學生發掘、分析及處理問題的能力 f. 透過國際學者協同教學,增進國際化的能力 g. 培養學生持續學習、循規蹈矩的習慣 | ||||||||

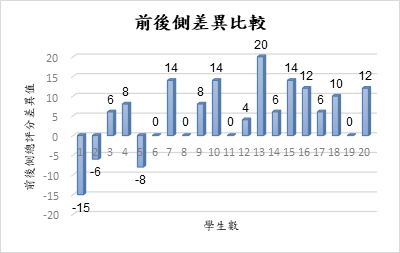

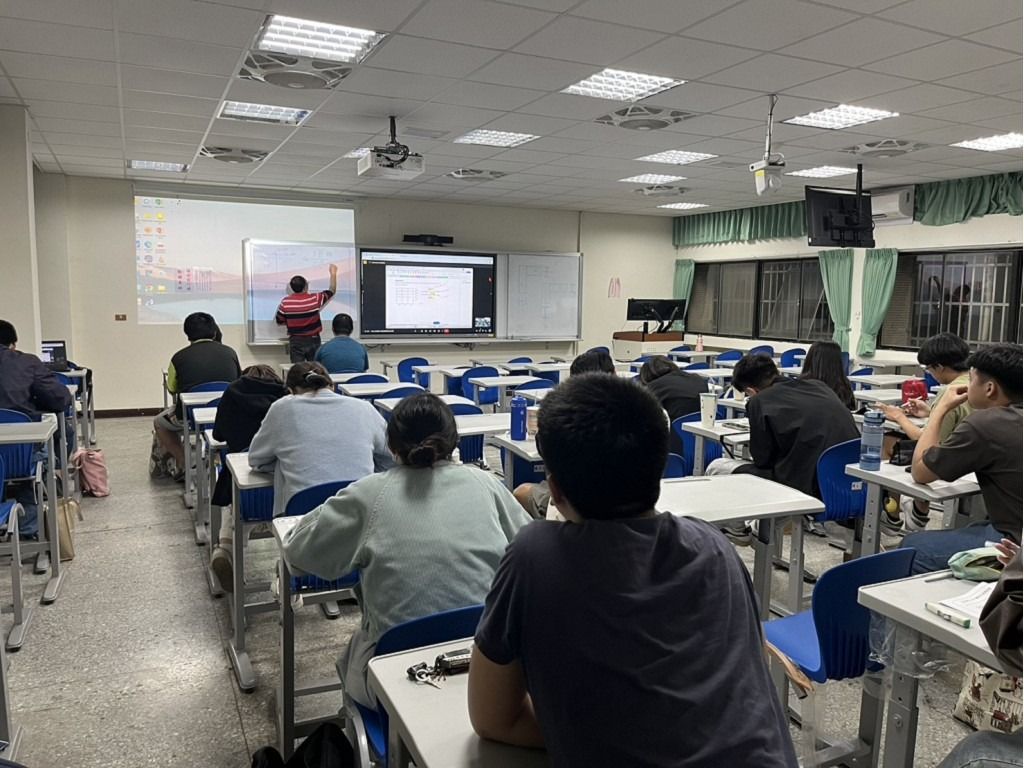

具體措施與 亮點成果 | 1.與教師及學生相關的具體做法、成果亮點特色。 (1)教師具體做法 •採用全英文授課,並搭配英文講義及專業術語解說。 •廣泛運用電腦軟體及動態模型進行模擬教學,例如 MASTAN2 軟體,以視覺化方式展示結構行為、挫屈模式及應力應變圖。 •教學內容更側重於基本概念的深入講解與理論推導,而非傳統的考題練習。 •經常與學生互動,透過頻繁提問與耐心解釋來確認學生理解程度,並會根據學生反應調整教學方式,例如增加模擬比重。 •結合實際工程案例與國際規範(如 AISC)進行說明,幫助學生理解理論與實務的連結。 •深入淺出地介紹鋼結構設計的最新發展趨勢與國際標準。 •教學態度親切熱忱,師生關係較為輕鬆像朋友,與國內傳統教學氛圍不同。 •提供不同於傳統的講解方式與問題切入點,豐富學生的學習視角。 (2)學生相關做法 •透過上下文線索或搭配圖片、模型、圖表等視覺輔助來理解英文授課內容,即使遇到聽不懂的單字也能大致掌握意思。 •在腦中將英文內容轉化以利理解,或嘗試自行查閱不熟悉的專業術語。 •部分學生會依賴本地教師的即時協助翻譯與補充說明。 •有學生建議課前溫習相關內容及英文部分,以提升對課程的跟隨比例。 •學生在課堂上體驗與適應不同的教學節奏與互動模式。 (3)成果亮點特色 •顯著提升學生的專業英文能力,尤其是在鋼結構領域的專業術語口語和聽力方面有寶貴收穫。 •對鋼結構的核心概念與理論知識有更深入、清晰的理解,例如有效長度、局部挫屈、側向扭轉挫屈、K 值以及梁的彎曲與剪力設計邏輯等。 •加深了理論與實際工程應用結合的認識,例如了解 K 值的重要性以及如何將理論分析與實驗現象結合。 •體驗到多元且創新的教學方式,例如運用軟體模擬與實體模型教學,與台灣傳統教學模式有所不同。 •開拓了國際視野,了解到國際標準、國外業界情況以及不同於台灣的專業見解與規範。 •學習印象更加深刻,透過視覺化模擬教學,基本觀念的建立比單純刷題更具成效,不易忘記。 •增強了學生對結構安全設計判斷流程的全面認識,不僅學會計算,更能思考設計的安全性與經濟性。 •習得了如何運用國際設計規範(如 AISC)進行查表與應用的基本功。 •激發了學生未來從事結構工程相關研究與實務的熱情與想像。 •有助於提升學生未來的學術或職場競爭力,尤其是在國外升學或工作方面。 •課程內容與原課程重疊,有助於學生吸收,達到溫故知新的效果。 2.學生意見回饋。 本計畫依據申請時提出Rubrics評量指標,以利呈現國際學者協同教學實施前/後成效。經調查之後,有效學生填報人數為20人,其中男生佔14人,女生佔6人(修課人數為31人,男生佔22人,女生佔9人)。Rubrics評量指標核心能力分成三個指標,包含(1)參與線上口頭報告、溝通能力(40分);(2)與國際人士就工程時做應用內容溝通能力(30分);(3)專業倫理與自我學習能力(30分),經由國際學者共同授課前,同樣問卷先給予前測,後續共同授課結束後,再予以施測一次。施測結果顯示,17位同學皆認為國際學者共同授課,有助於學習的提升,僅有3位同學認為無助於學習的提升。又17位認為有助於學習的提升同學當中,前後測差異介於0~20分。整體而言,本次國際學者共同授課,顯示有助於提升教學及學生學習。

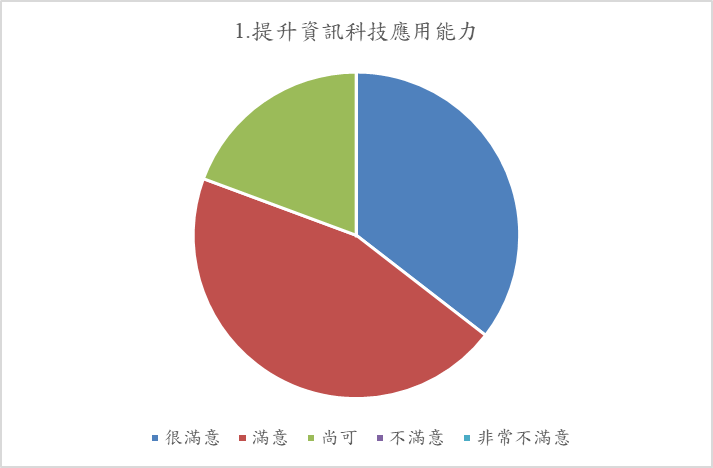

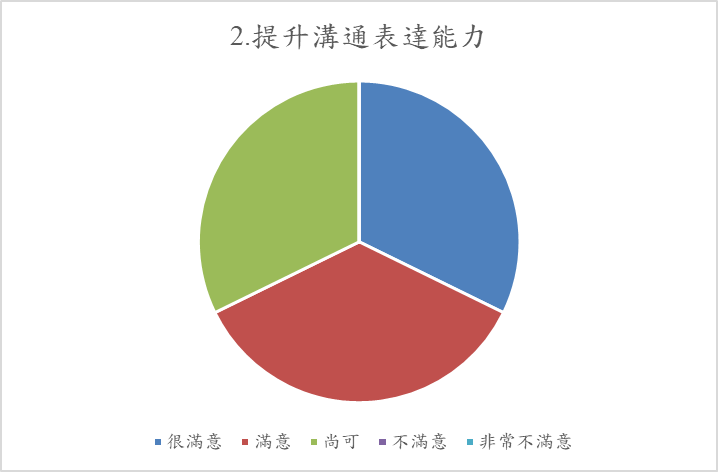

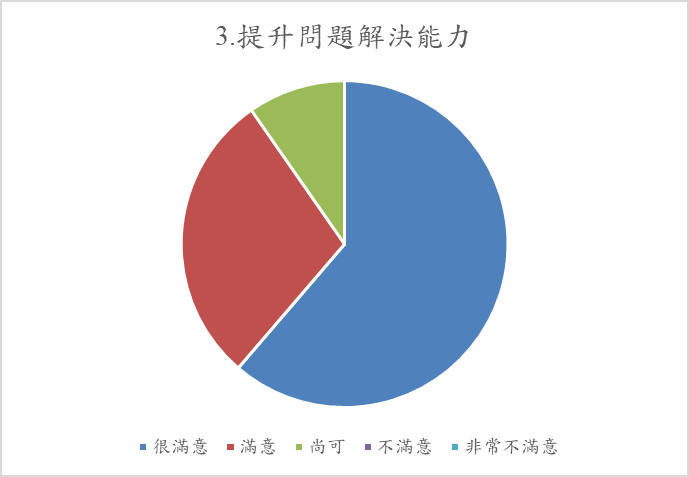

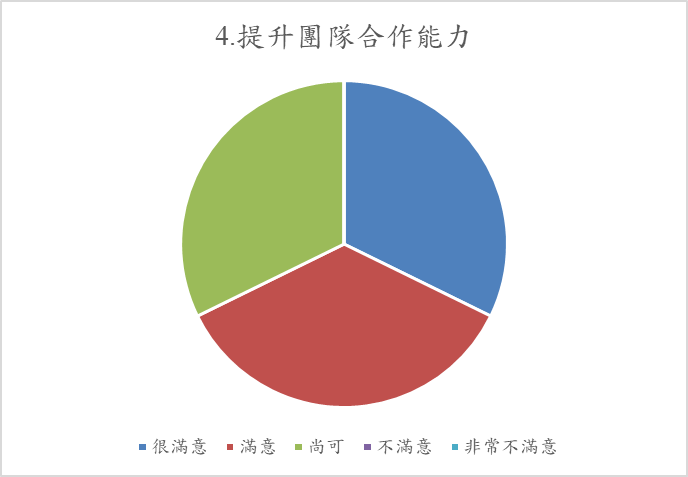

另外學生對於國際學者共授課程之滿意度調查問卷中,包含(1)提升資訊科技應用能力;(2)提升溝通表達能力;(3)提升問題解決能力;(4)提升團隊合作能力等4個指標調查結果,如下表所示,總平均4.17,顯示學生對於課程滿意度佳。另個別指標圓餅圖,分別如下所示。開放式問題如下表所示。

另外學生對於國際學者共授課程之滿意度調查問卷中,包含(1)提升資訊科技應用能力;(2)提升溝通表達能力;(3)提升問題解決能力;(4)提升團隊合作能力等4個指標調查結果,如下表所示,總平均4.17,顯示學生對於課程滿意度佳。另個別指標圓餅圖,分別如下所示。開放式問題如下表所示。

3.學生作品發表、成果報告或獲獎情形。 (1)學生心得報告15份 | ||||||||

檢討與建議 | 本次國際學者共同授課的自我檢討評估與改善機制、執行上的問題與困難處,以及教師與學生的變化整理如下: (1)自我檢討評估與改善機制 •學生學習策略調整:學生建議課前溫習相關內容及英文部分,以提升對課程的跟隨比例。 •教材與輔助工具建議:建議提供中英對照表或中文輔助教材,以利理解並提升學習效果。 •建議系上未來可具備實體模型,讓學生除了透過螢幕,也能實際看到教材的行為(如挫屈),加深印象。 (2)課程形式與時間建議: •有學生建議調整上課時間以提升聽課意願,但也指出這可能涉及與外師的時差協調問題。 •有學生考量到夜間通勤安全,建議課程可調整為完全的線上教學,不必到校上網課。 •部分學生認為若課程內容與原課程重疊,將有助於吸收,建議未來可維持此模式。 (3)學習動機激勵: •有學生建議,面對國內學生普遍學習動機低落的現況,教師可在課堂上透過某些機制或成績上的 bonus,針對有學習熱忱的同學予以獎勵。 (4)課程發展期許: •學生普遍期許未來能多多舉辦這類型的國際學者共同授課,以增加國際視野、提升英文能力及接觸不同教學方式。 (5)執行上的問題或困難處 •語言隔閡:

•教學模式與學生習慣差異:

•時間與地點安排挑戰:

(6)教師或學生的變化 A.教師層面 (國際學者) •教學語言與教材:採用全英文授課,並搭配英文講義及專業術語解說,與本地教師主要以中文授課不同。 •教學工具與方法:廣泛運用電腦軟體(如 MASTAN2)及動態模型進行模擬教學,以視覺化方式展示結構行為、挫屈模式及應力應變圖,提供不同於台灣傳統教學的體驗。 •教學內容重心:教學內容更側重於基本概念的深入講解與理論推導,而非傳統的考題練習,與本地教師多聚焦於解題或為考試授課的模式不同。 B.師生互動與教學態度: •經常與學生互動,透過頻繁提問與耐心解釋來確認學生理解程度,並會根據學生反應滾動式調整教學方式,例如增加模擬比重。 •教學態度親切熱忱,表達方式較親切靦腆,師生關係較為輕鬆像朋友,與國內傳統教師師生上下的關係不同。 •視野與實務連結:結合實際工程案例與國際規範(如 AISC)進行說明,深入淺出地介紹鋼結構設計的最新發展趨勢與國際標準,並提供不同於台灣的專業見解。 •教學觀點多元:提供不同於傳統的講解方式與問題切入點,豐富學生的學習視角。 C.學生層面 •專業英文能力提升:學生普遍認為在鋼結構領域的專業術語口語和聽力方面有寶貴收穫,能夠糾正專有名詞念法,並逐漸熟悉不常聽到的詞彙。 •專業知識理解深化:透過視覺化模擬教學與概念講解,學生對有效長度、局部挫屈、側向扭轉挫屈、K 值以及梁的彎曲與剪力設計邏輯等鋼結構核心概念有更深入、清晰的理解,基本觀念的建立比單純刷題更具成效,不易忘記。 •理論與實務結合的認識:學生加深了理論與實際工程應用結合的認識,並增強了對結構安全設計判斷流程的全面認識,不僅學會計算,更能思考設計的安全性與經濟性。 •開拓國際視野:學生體驗到多元且創新的教學方式,並了解到國際標準、國外業界情況以及不同於台灣的專業見解與規範。 •習得實用技能:習得了如何運用國際設計規範(如 AISC)進行查表與應用的基本功,並提升了將理論轉化為分析模型的能力。 •學習熱情與未來方向:本次授課激發了學生未來從事結構工程相關研究與實務的熱情與想像,並有助於提升學生未來的學術或職場競爭力,尤其是在國外升學或工作方面。 •學習效率提升:由於課程內容與原課程有所重疊,有助於學生吸收,達到溫故知新的效果。 | ||||||||