[嘉義巡禮] 校園智慧水資源建置與應用

國立嘉義大學高等教育深耕計畫

「微學分課程」執行成果表

課程名稱 | 水資源建置與應用 | 課程學分數 | 0.5 |

開課系所 | 應化系 | 開課學期 | 113學年度第2學期 |

授課教師 | 邱秀貞/余昌峰/王勝賢 | genechiou@mail.ncyu.edu.tw | |

學生作品發表、成果報告及獲獎人數 | 節水影片:19 心得:19 | 修課人數 | 25 |

課程類型 | ▓演講 □大師班 □活動(含展演、實作、田野) ▓實驗(實習、參訪、移地教學) □工作坊 □數位學習(遠距、磨課師、開放課程) | ||

結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||

核定補助經費 (新臺幣:元) | 元 | 實際支出 | 元 |

重要成果摘要 | 本次課程修課人數25人,實際參與課程人數20人,充分瞭解校內水資源開發與智慧管理系統之原理與校內建置位置,更從雨水儲留系統之建置了解水情等相關知能與資續,最後更學習Arduino簡易自控設計系統。學生於課後各自完成1分鐘節水妙招影片拍攝,充分體驗生活中無處不在的節水妙招。 | ||

附件資料 | 一分鐘省水影片雲端網址: https://drive.google.com/drive/folders/1E3i9dX51AvD3mdY_U3dsGzaxgY6HvNxj?usp=drive_link

心得: https://drive.google.com/drive/folders/1eDOYZOvhoMzQrhbA4ON2qjvWLc9zs0MB?usp=drive_link | ||

貳、課程內容

課程 | 校內水資源設施建置 校內設施訪視 |

午休 | 水資源概論 | Arduino自控設計 實作課 |

授課教師 | 王勝賢 | 王聖賢 | 余昌峰 | |

時間 | 08:30-12:3 0 | 13:30-15:20 | 15:30-18:30 | |

地點 | A17-204/蘭潭校園 | A17-204 | A15-205 |

參、課程執行成果

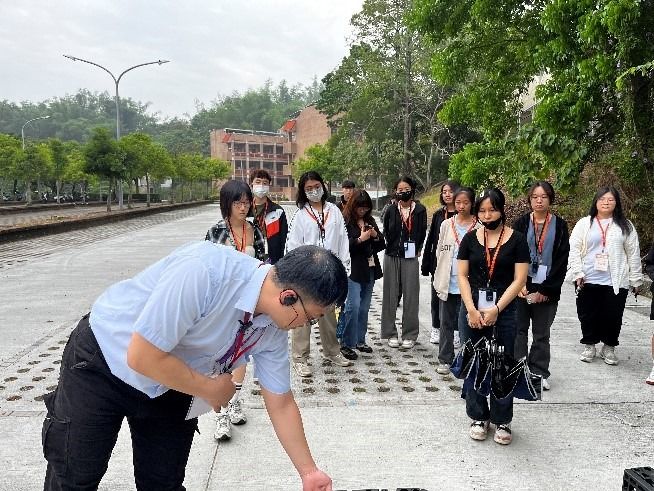

本次「永續校園水資源建置與應用」課程,旨在引導學生從歷史、人文與環境角度出發,認識水資源對人類文明演進與生活發展的深刻影響,進而掌握水循環的基本機制及其在全球氣候變遷背景下所面臨的挑戰與機會。透過理論講授與校園現地導覽並行的教學方式,學生得以實際了解嘉義大學在水資源永續管理上的創新作為與發展目標,並將抽象的永續理念轉化為具體行動力。

課程共25位學生修課,最終有20位全程參與。教學內容涵蓋校內雨水回收系統之運作原理,包含其與溫室澆灌、自動噴灌系統的結合應用,並實地觀察水資源監控平台、濾淨裝置與地下儲水設備的實際設置位置與智慧調控模式。學生不僅學習到水資源分配與調度的概念,更深入理解如何透過技術手段提升校園水資源使用效率與管理彈性。特別值得一提的是,課程安排學生運用基礎感測與程式設計技能,實作簡易自動澆灌系統。從土壤濕度感測、灑水模組控制到簡單程式撰寫與測試,學生親身參與系統搭建流程,體驗水資源智慧管理的實際應用場景,並培養跨領域整合的能力。在成果展現方面,共繳交19篇深具反思性的心得報告,並完成「一分鐘節水妙招」短影音創作,不僅提升學生對水資源議題的表達與溝通力,也展現其將知識轉化為行動的創意與熱情。

整體而言,本課程透過「學中做、做中省」的方式,讓學生深刻體認水資源與永續生活的連結,進而建立地球公民的責任感,並具備面對未來水資源挑戰的思辨力與解決力。

肆、課程執行成效分析

本次「永續校園水資源建置與應用」課程共有25位學生修課,實際參與人數為20人,學生來自不同科系,顯示課程具有跨領域吸引力。課程核心目標為讓學生理解水資源與人類發展的關聯、水循環的基本機制,並實地了解嘉義大學校內之水資源永續設施,進而實作簡易的智慧節水應用。

一、學習理解與建設認知

從學生回饋結果中可見,大多數學生能具體指出校園中的水資源建設,其中以「停車場地板下的儲水設施」、「雨水回收系統」與「智慧水錶」為最常被提及的項目,顯示課程導覽與說明能有效引導學生觀察並理解校內設施之設計與用途。特別是許多學生過去從未留意這些設施,課程中重新認識了校園空間的環境功能,提升其對隱性基礎建設的關注。

二、學習印象與反思

在被問及印象最深刻的設施時,學生普遍指出「停車場儲水地板」與「綜合教學大樓的雨水收集系統」,主因多為「以前未曾發現」、「設計貼近日常生活」與「實用性高」等,反映學生對於能與日常場景結合的永續設施具有較高的記憶與情感連結,也進一步強化了學習的實用意義。

三、跨領域連結與能力養成

在回應「課程與自身專業的連結」時,共有17位學生提出具體說明,連結內容包含「Arduino應用」、「土壤與灌溉知識」、「生態學概念」與「水體循環管理」等,顯示課程不僅提供知識性內容,也成功引發學生從自身專業角度出發進行反思與整合,尤其在實作自動澆灌系統的活動中,學生得以實際應用程式設計與感測器技術,提升其跨域創新與實作能力。

四、學習產出與成果表現

課程最終共收集到19份心得報告與20部一分鐘「節水妙招」短片,學生透過影像創作展現其對節水議題的理解與表達能力,並在反覆拍攝與剪輯過程中深化對行動倡議的認識。此外,學生親手完成自動澆灌系統之簡易設計,進一步體現「從理解到實踐」的教育精神。

此課程以行動導向學習為基礎,結合理論講授、場域導覽與實務應用,不僅深化學生對水資源永續議題的認識,也強化其面對未來氣候變遷挑戰的應變思維與行動力。整體成果顯示課程具高度實效性與教育價值,未來可進一步推廣至其他院系,作為大學永續教育的重要示範案例。