通識教育講座:台灣山林文化中的古道與原住民舊社

國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單

主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||

成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||

分項計畫名稱 | A3-創新思維自主學習 | ||||||||||||

活動名稱 | 〈山×人〉講座—臺灣山林文化中的古道與原住民舊社 | ||||||||||||

活動日期 | 114年 05月08日 | 活動時間 | 114年 05月08日 19:00-21:00 | ||||||||||

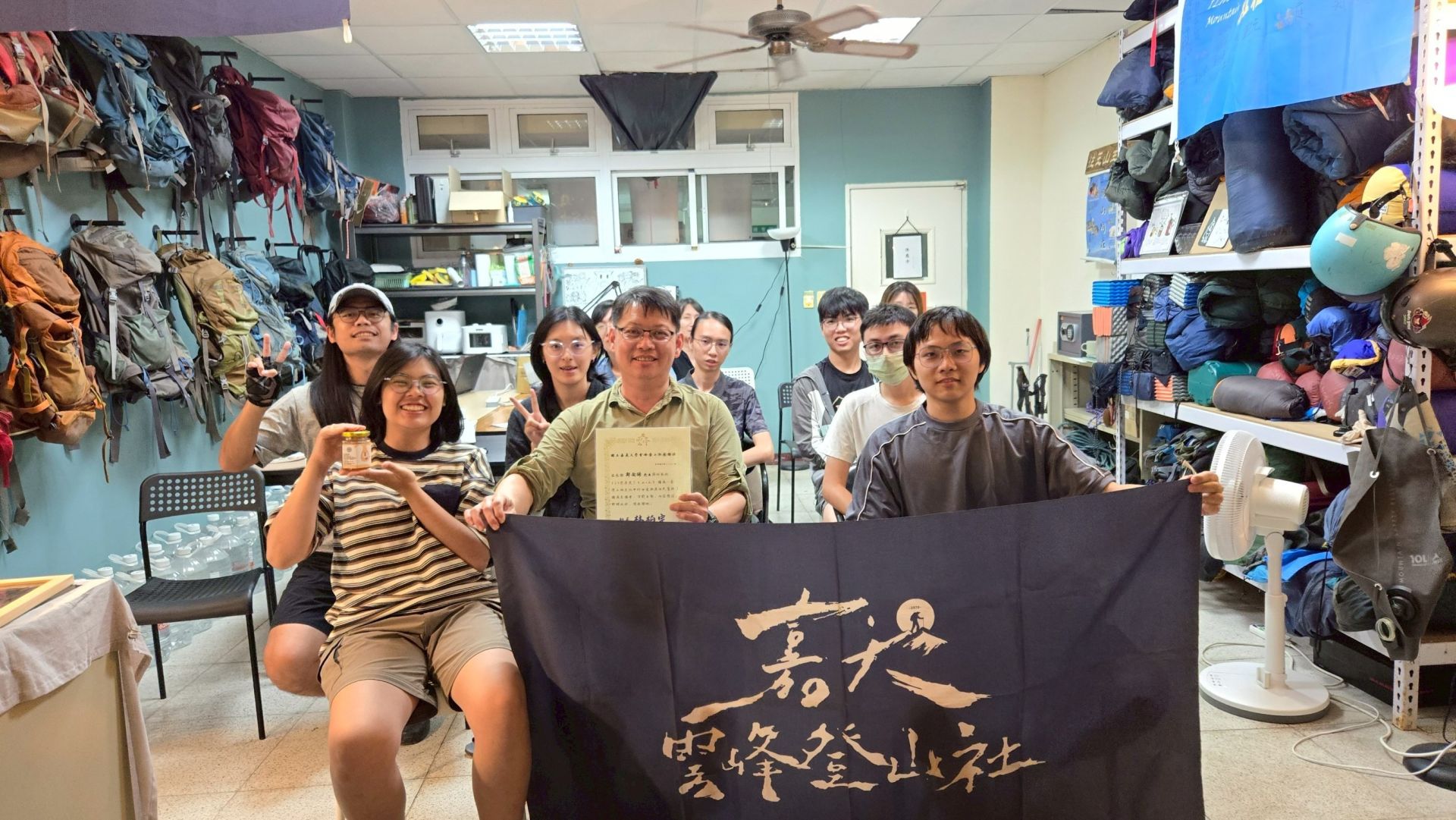

承辦單位 | 自然資源保育社、雲峰登山社 | 活動地點 | 學生活動中心A14-406、嘉禾館攀岩場 | ||||||||||

結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||

*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||

參加對象 | 教職員 參加人數 | 生理男 | 0 | 學生 參加人數 | 生理男 | 9 | 校外 參加人數 | 生理男 | 0 | ||||

生理女 | 0 | 生理女 | 4 | 生理女 | 1 | ||||||||

其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | ||||||||

請勾選本次活動相關聯之項目 | |||||||||||||

聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||

關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||||

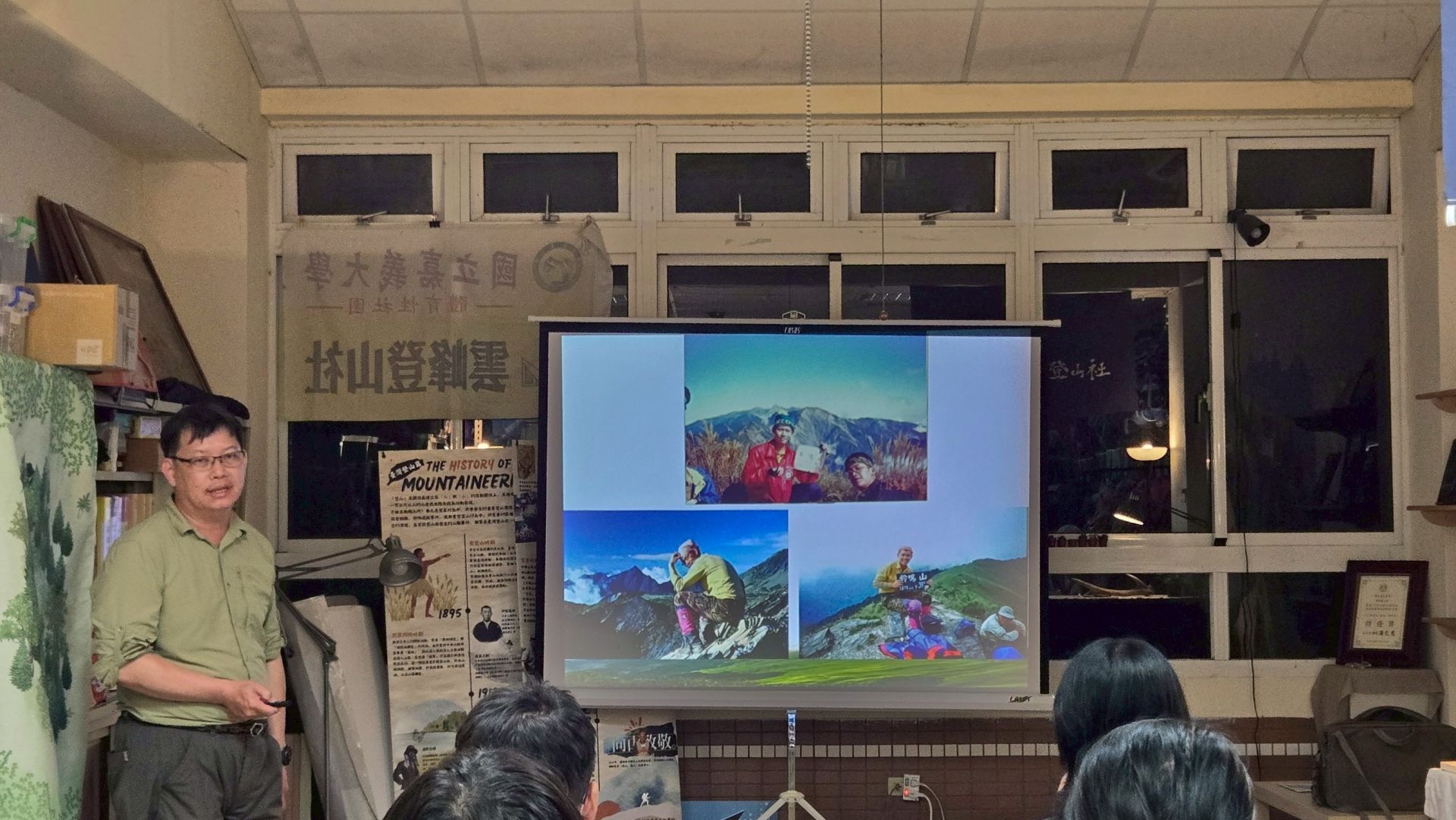

活動內容 | 臺灣的山林不只是壯麗的自然風景,更是承載著歷史與文化的活檔案。你可知道,今日我們行走的古道,曾是原住民族遷徙的路徑、族群貿易的通道,甚至是殖民統治與抵抗的戰場?本次講座由雲峰登山社與自然資源保育社共同策劃,邀請歷史學與民族學領域的講者,帶領大家從學術視角深入山徑之間——從清代「開山撫番」政策、日治時期的理蕃道路建設,到現今的登山文化,走進那些隱藏於林間的原住民舊社,探索它們如何訴說著臺灣這塊土地的過去與現在。不論你是山林探索愛好者、文化歷史迷,或是對原民議題關心的朋友,這將是一場不可錯過的知性旅程! | ||||||||||||

執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等)

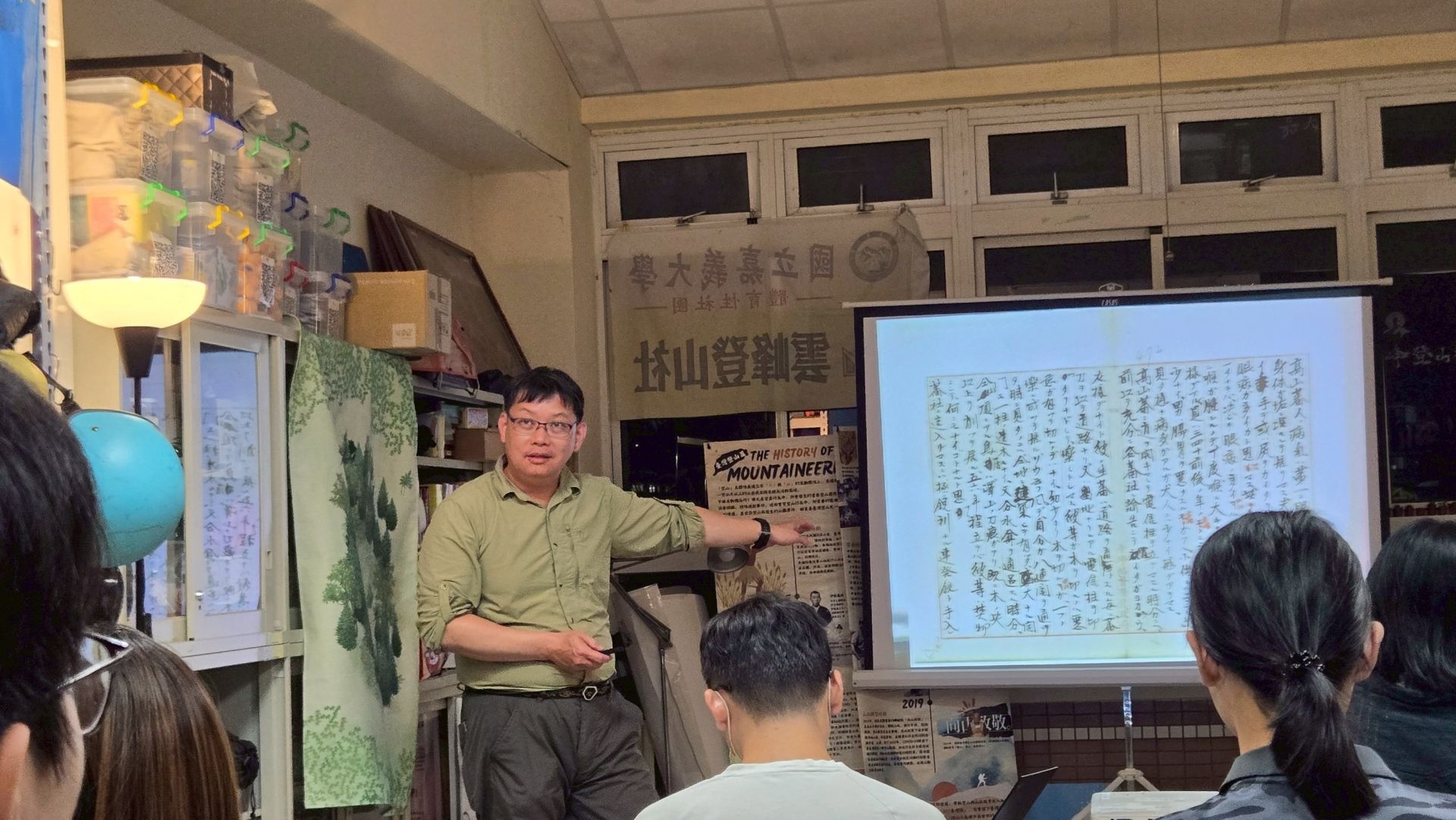

本次講座吸引許多來自不同背景的參與者,包括登山愛好者、人文社會領域或關注原住民族議題的學生,反應熱烈。參與者在講座後紛紛表示,透過歷史學與民族學講者的引導,不僅重新認識臺灣山林,也深化了對原住民文化與歷史脈絡的理解。聽眾特別指出,過去登山時往往忽略路徑背後的歷史意涵,此次活動使他們意識到古道不只是交通工具,更是歷史記憶的載體。講者對於清代「開山撫番」政策與日治時期理蕃道路的解析,使許多參與者對原住民遷徙、聚落變遷與抵抗行動有了更具體的認識。講者亦分享了學術界與地方社群合作的實例,讓聽眾理解歷史研究如何與當代社會連結,引發熱烈討論。 整體而言,活動達成了深化公眾對臺灣山林歷史文化的認識、促進跨領域對話與提升原住民議題關注的目標,獲得高度評價與正面回饋。

二、現場問答紀錄 Q1:目前有哪些古道的歷史脈絡尚未被妥善整理? A1(講者):「臺灣有許多地區的古道仍缺乏系統性的歷史調查,特別是一些偏遠原住民部落的遷徙路線,因口述歷史有限,研究較少。我們呼籲學術界與地方社群合作,加強田野調查與口述記錄,以保存這些珍貴文化資產。」

Q2:在發展登山觀光與保留原住民族文化之間,應如何取得平衡? A2(講者):「關鍵在於尊重原住民自治權與文化價值,推動以原住民為主體的生態旅遊與文化導覽,讓原民社群成為歷史詮釋與資源管理的主角,避免單純商業化破壞文化意義。」 Q3:是否有當代原民社群參與古道的維護或再詮釋工作? A3(講者):「是的,近年來不少原住民部落積極投入古道修復與文化教育工作,結合學術與地方經驗,共同推動文化復振,這也促進了族群認同與社區經濟發展。」 | ||||||||||||

檢討與建議 | 執行時遇到的問題:

建議:

教師與學生(參與者)變化: 教師(講者)反思:透過與多元聽眾互動,講者更加重視如何將專業知識轉化為大眾易懂的內容,未來計劃發展更具互動性的教學方式。 學生(參與者)成長:許多參與者反映對臺灣山林與原住民文化的認知顯著提升,激發他們更深入探究相關議題的興趣,有部分人表示未來希望能參與古道保育或文化推廣工作。 整體而言,活動不僅達成知識傳遞的目標,也促成了學習者的態度轉變與行動意願,具備長遠的社會教育效益。 | ||||||||||||