通識實踐課程:微生物與生活

國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單

主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||

補助課程類別 | ■通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學

| ||||||

課程名稱 | 微生物與生活 | ||||||||

授課教師 | 主授:謝佳雯

| 開課學期 | 113-2 | ||||||

聯絡電話 | 05-2717802 | cwhsieh@mail.ncyu.edu.tw | |||||||

開課單位 | 系所 微生物免疫與生物藥學系 | 修課人數 | 生理男 | 9 | |||||

生理女 | 23 | ||||||||

其他 |

| ||||||||

結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||

聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||

關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 □問題解決 | □自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||

教學活動類型 可複選 | □講授法 □課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||

課程執行場域 | □實體教室 (校內體驗場域) □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||

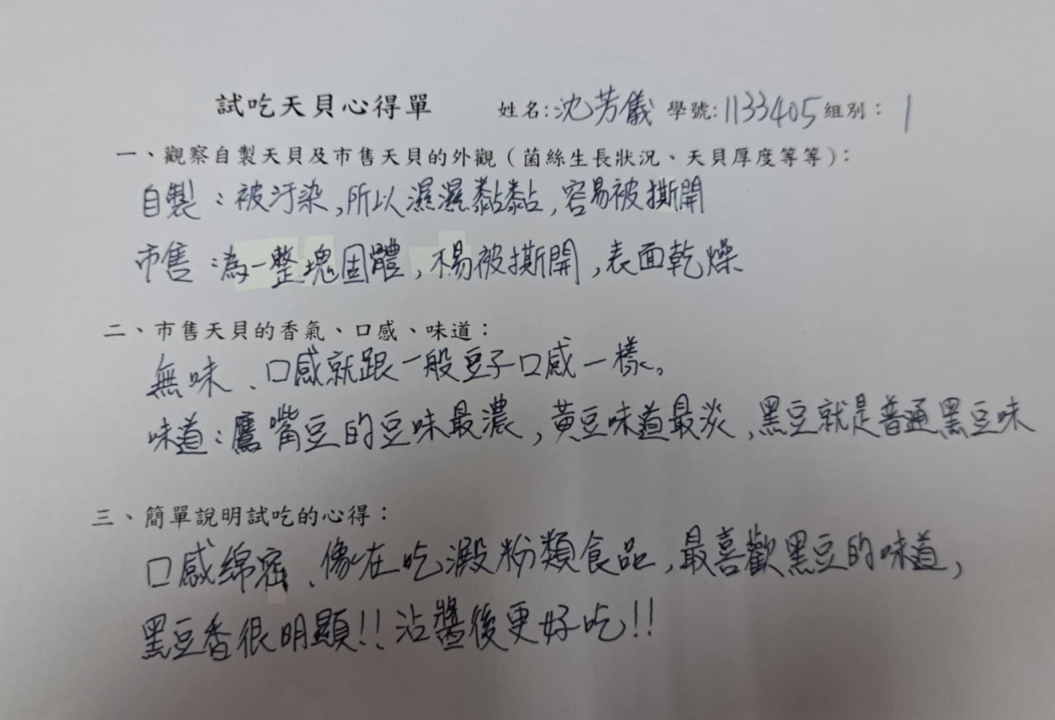

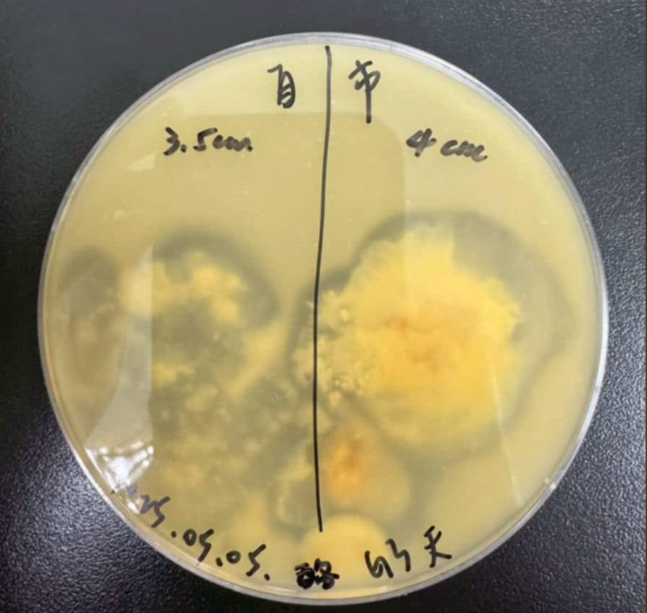

課程目標 及內容 | 在課程設計上,先以系統性的教學引導學生建立對微生物的基本認識,讓他們了解微生物在自然界與人類生活中的角色。隨後透過動手實作的實驗課程,從多個角度帶領學生觀察與接觸生活中常見的微生物,例如進行分解盤觀察或手拓印實驗,讓學生親眼見到微生物的存在與活動痕跡,還有透過革蘭氏染色將菌種進行初步分類。課程的後段則以食品製作為主軸,讓學生實際動手製作康普茶、優格、天貝與納豆等發酵食品,進一步體會微生物在食品加工中的應用價值與創造的風味差異。透過試吃比較自製與市售產品的味道與口感,學生不僅能從中體認微生物如何影響食品品質,也能將本學期所學的知識統整應用,進一步思考微生物與生活的深層連結。 | ||||||||

具體措施與 亮點成果 | 在期末的最後一堂課中,學生們以小組形式上台分享自己在課程中的心得與體會,從中可以看出大家對這門課有著豐富且真切的反思與感受。許多同學表示,親手製作發酵食品的過程讓他們產生濃厚興趣,像是原本對納豆敬而遠之的學生,透過親手製作與品嚐後,竟然發現納豆的風味其實可以接受,甚至有人第一次認識了天貝這類發酵食品,而且很多同學喜歡納豆包進海苔飯捲裡,大家都覺得很好吃吃得很多,也有學生驚訝於優格竟能在家中自行製作,並因此萌生日後在家實作的想法。而在環境落塵與手拓印等實驗活動中,學生透過實際觀察微生物的分布與生長,開始意識到日常生活中手部清潔與環境衛生的重要性。這些回饋顯示,課程不僅讓學生學習知識,也讓他們在實作與體驗中產生了對微生物與生活關聯性的更深理解。 | ||||||||

檢討與建議 | 本課程由於採用實作體驗為主要教學策略,為確保教學品質與操作安全,故將修課人數限制為35人。參與學生來自不同學院與系所,課程中透過分組合作方式,促進異質性學生之間的交流與討論,使學生能從多元學科的觀點,共同探索微生物在生活中的應用與價值。從學生繳交的體驗報告可看出,多數學生對課程設計給予正面肯定,認為課程提供的操作內容與知識連結具體,具啟發性與實用性。 此外,課程助教(TA)於實作操作中的協助,顯著提升活動的流暢性與學生的參與投入度,為課程順利推動的關鍵之一。學生的出席情形整體良好,顯示課程具高度吸引力,亦反映學生對課程內容之期待與重視。根據學生學習心得之回饋可得知,課程有效提升學生對微生物與日常生活之間關聯性的理解,透過動手操作與實驗設計,讓學生得以將實作結果與生活經驗對應,達到本課程預期之教學目標。 未來仍建議繼續支援此類體驗式的通識課程。也將持續加入更多與在地食材、環境永續或文化脈絡相關的議題設計,進一步深化學生對微生物在永續生活應用上的理解與關注。 | ||||||||

佐證資料 (含活動剪影) | | ||||||||