通識實踐課程:社會設計與在地實踐

國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單

主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||

補助課程類別 | ■通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學

| ||||||

課程名稱 | 社會設計與在地實踐 | ||||||||

授課教師 | 陳佳慧、朱珊玟 | 開課學期 | 113-2 | ||||||

聯絡電話 | |||||||||

開課單位 | 師範學院教育學系 | 修課人數 | 生理男 | 15 | |||||

生理女 | 20 | ||||||||

其他 |

| ||||||||

結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||

聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 ■11.永續城鄉 ■13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 ■12.責任消費及生產 ■14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||

關鍵能力 | □STEAM領域 ■人文關懷 | ■跨領域 □問題解決 | ■自主學習 ■社會參與 | □國際化 | |||||

教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 ■課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 ■場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 ■數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||

課程執行場域 | □實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 ■實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||

課程目標 及內容 |

| ||||||||

具體措施與 亮點成果 | 本次課程計畫背景與目的,以嘉義縣布袋鎮好美里具備豐富的自然生態、海洋文化與宗教信仰資源,但同時面臨人口外流、產業轉型與海岸線退縮等挑戰。為呼應大學社會責任(USR)與高教深耕計畫之核心精神,本課程以好美里社區為行動場域,實施跨領域、行動導向的「社會設計與在地實踐」教學計畫。旨在透過學生實地參與與設計介入,促進學生跨域學習與社會關懷,深化大學與地方社區之連結,實踐地方創生與永續發展目標(SDGs)。 一、實施內容與方式 本課程規劃分為三大軸線:「場域踏查與文化觀察」、「設計轉譯與創作實作」、「永續行動與社區參與」。課程中安排兩次實地參訪(2025/04/12與2025/05/25),學生分組進行在地訪談、主題設計與創意實作,結合設計思考(Design Thinking)五階段流程進行創作產出。 訪查重點包括:好美船屋、太聖宮等宮廟系統、3D彩繪牆、生態保安林與沙灘濕地。學生進行耆老與居民訪談,蒐集剝蚵產業、信仰文化與生活記憶。實作內容涵蓋:醬油標籤設計、導覽路線設計、海廢吊飾DIY與沙灘植樹行動等。 二、具體措施與亮點成果

| ||||||||

檢討與建議 | 一、問題與檢討 儘管整體活動獲得學生高度評價,仍有可改善之處。首先,植樹活動當天因配合外部貴賓行程安排導致等待時間過長,部分學生出現疲倦與期待落差,建議未來與社區溝通能更為明確,讓學生體驗更能落實。其次,學生在訪談與田野資料整理方面仍有落差,建議未來課程可安排「質性訪談與田野觀察技巧」訓練工作坊,以提升資料品質與深度。此外,設計成果目前多為概念展示,建議可媒合社區資源實際試作,促成商品化與永續推廣。 二、未來展望與建議 本課程初步建立大學與地方社區的雙向關係,未來建議可持續強化以下方向:

透過學生與社區真實互動的歷程,「社會設計與在地實踐」課程成功讓學習不再侷限於教室,而是走入土地與人群,播下地方創生與永續教育的種子。

| ||||||||

佐證資料 (含活動剪影) | 第一組期末作品-醬油標籤小卡設計稿與理念傳達 | ||||||||

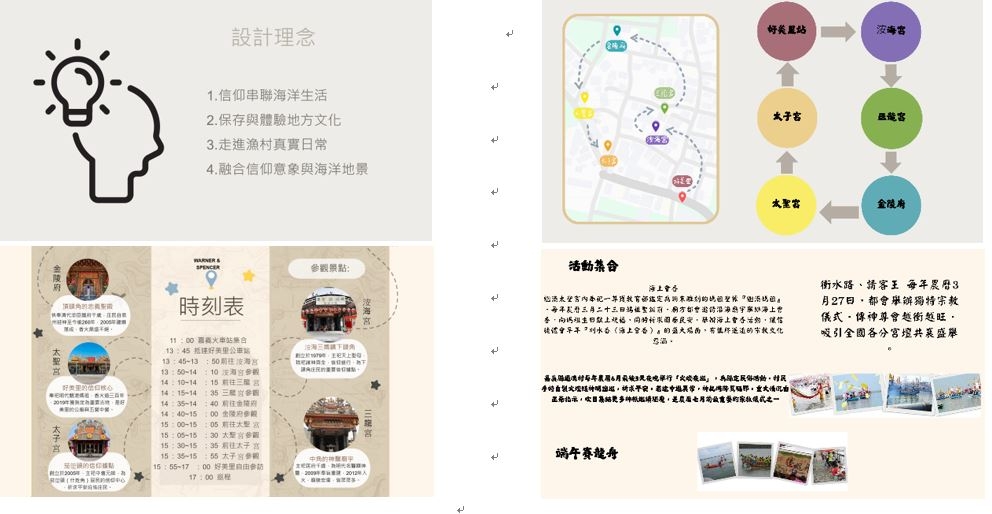

第二組期末作品-好美里宮廟遊程設計稿與理念

| |||||||||

第三組期末作品-醬油標籤設計稿與設計理念 | |||||||||

| 第四組期末作品-好美地景與特產DM設計稿與設計理念 | ||||||||

| 5月25日社區實踐活動新聞稿: 嘉大攜手嘉義中會參與「好美里植樹行動」 共築綠色海岸 守護永續未來

| ||||||||