[嘉義巡禮] 布袋好美里環境永續體驗(雙語)

國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單

主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||

補助課程類別 | □通識實踐課程 ■嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學

| ||||||

課程名稱 | [嘉義巡禮]布袋好美里環境永續體驗(雙語) | ||||||||

授課教師 | 主授:朱珊玟 共授:(無則免填) | 開課學期 | 113-2 | ||||||

聯絡電話 |

| ||||||||

開課單位 | 通識教育中心 | 修課人數 | 生理男 | 7 | |||||

生理女 | 17 | ||||||||

其他 |

| ||||||||

結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||

聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 ■11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||

關鍵能力 | □STEAM領域 ■人文關懷 | □跨領域 □問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||

教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 ■數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||

課程執行場域 | □實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 ■校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||

課程目標 及內容 | 第一單元 保安林的重要性(2小時)

第二單元 好美保安林(水漾森林)探訪(2小時)

第三單元 環境永續行動(3小時)

第四單元 海線廟宇文化體驗(2小時)

| ||||||||

具體措施與 亮點成果 |

本次《嘉義巡禮》通識微學分課程由授課教師全程規劃並帶領,採雙語教學模式,課前提供自編英語教材,並邀請雲嘉南濱海國家風景區管理處志工協助英語導覽解說,提升學生語言應用與國際觀。

課程核心活動為「築籬定沙」生態實作,結合嘉大國科會人文創新與社會實踐計畫(人社計畫)與好美社區發展協會,學生從拔除外來種田菁、拆除蚵棚、製作竹籬,到海灘現地施作,實踐沙丘復育與海岸保護,落實大學社會責任。

除了生態行動,學生亦走訪魍港太聖宮、嘉好生態園、1920美漾森林與村落藝術景觀,透過導覽與互動學習在地信仰、文化資產與生態工法,搭配嘉大人社計畫設計的虛擬實境「好美圖鑑APP」進行定向越野活動,提升學習趣味性與探索能力。

根據課後問卷結果,高達94%的學生在「了解保安林重要性」與「願意參與永續行動」題項上給予5分評價,顯示課程成功提升學生的環保認知與實作動機。

約89%的學生認為自己與好美里的文化產生連結,並願意參與或推廣社區行動。多位學生提到:「第一次親手為台灣沙灘盡一份心力」、「希望十年後能看到自己的努力在好美里發芽」。

活動現場有居民自發送來飲料感謝學生,體現大學與社區間溫暖的雙向互動,也展現學生行動對社區產生的正向回饋。

虛擬實境定向活動與數位導覽App應用,使學生在探索過程中獲得更生動的學習體驗,將環境與文化知識轉化為可行動的理解。

課程整合人文、教育、農業與管理等多元系所師生參與,共同打造跨域合作與行動實踐的學習場域,為USR教學提供可再複製的模式。 透過新聞稿的宣傳,讓嘉大學生與好美里社區連結更為深刻,也落實嘉大在偏鄉漁村,實踐大學社會責任的歷程。 | ||||||||

檢討與建議 |

學生問卷反映部分活動如「嘉好生態園」停留時間略短,學生尚未能充分吸收講解內容,即需轉場,建議未來可視天候與內容重要性調整時間配置。

有學生提及中午用餐與活動中心環境影響當下情緒體驗,建議可與社區協調提供更具地方特色的餐食選項,增進整體參與感受。

學生普遍清晨即從不同校區出發,部分反映體力負擔與早課時段影響參與狀態,建議未來若為全天型課程,可考慮提供接駁或延後集合時間。

可規劃學生製作課程學習歷程反思作品,如小短片、攝影集、行動報告,強化課後整合與成果可視化,並用於課程展覽或USR推廣。

未來可探索與好美里其他在地創生團體或學校、信仰團體合作開發特色活動,如宗教藝術、環境監測、社區媒體等面向,深化課程網絡與地方根基。

本次學生參與度高、學習成果佳,未來可規劃延伸系列課程或短期密集工作坊,深化學生的實作經驗與主題研究,形成學生參與USR的持續動能。 | ||||||||

| 課程教材:

| ||||||||

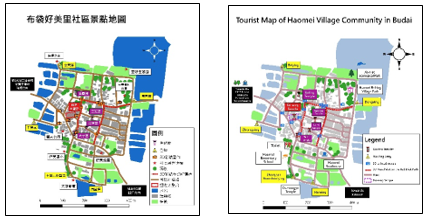

| 2.好美里社區景點地圖(中英文版) | ||||||||

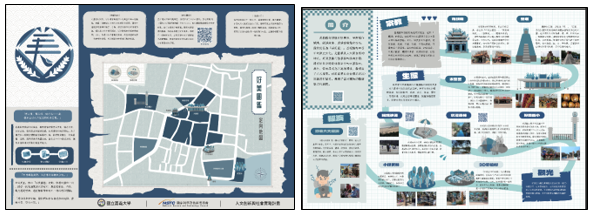

3.好美圖鑑 4.校內新聞稿連結: https://www.ncyu.edu.tw/ncyu/Subject/Detail/219643?nodeId=835 | |||||||||